|

|

| В опере я всегда чувствую себя не на своём месте: сидеть бы тут истинному любителю в ожидании верхнего ФА, или даме в мехах и прическе, или консерваторке в мечтах о большой сцене — а сижу я, чуждый оперному синкретизму.

Либретто — убогие фабулы с фатальным концом («закалывает себя», «…и видит там убитую дочь», «в приступе ярости убивает Недду, а затем и бросившегося ей на помощь Сильвио»)… По мне, так опера состоит из речитатива, арии, драматической музыки, буфета… На «Травиату» мы пошли, потому что заглавную партию пела Леночка — Цилечкина подружка ещё по хору Дворца Пионеров — с прекрасным сопрано, милая и грациозная, но нечасто допускаемая к главным партиям, потому что в театре были и другие солистки, пусть голосом и пожиже, но со званиями Народных и Заслуженных; члены парткома и худсовета; «ветераны, отдавшие театру…». Билеты тогда стоили рубля по три, но зал был заполнен на четверть. Возвышались над пустыми креслами, как острова в океане, три группы человек по 12–15, сидевшие компактно. Когда после «Быть свободной, быть беспечной…» аплодисменты прозвучали из середины зала, где сидели и мы, а «Ты забыл край милый свой» вызвал овацию в передних рядах, расстановка сил прояснилась, а уж крики «Браво!», последовавшие за неблагоприятным прогнозом доктора Гренвиля, окончательно показали, кто тут где: в первых рядах болели за баритона, подальше — за сопрано, а в ложах бенуара собрались поклонники баса. Игранный-переигранный спектакль плавно катился от действия к действию через буфетные антракты. Буржуа массовки вели свой аморальный образ жизни, мельтеша по сцене в костюмах разных эпох (на всех фраков на напасёшься!), солисты блистали, чистенько пел хор, да и оркестр был на высоте: театр-то всё же академический (впрочем, от неакадемического отличался только размером зарплаты). Всем было хорошо, я даже перестал бояться, что тенор, оставленный без поддержки зала, даст петуха, а то и потеряет свой не до конца ещё найденный голос. Уважая возложенную на них отсутствующими зрителями миссию, театралы дружно аплодировали уже всем: искусство брало своё! В сцене бала-маскарада среди нарочито оживленной беседы подвыпивших прожигателей жизни со сцены отчётливо прозвучало оперным голосом: «…к зиме переобуться, а зимней резины нет ни хера!». |

|

|

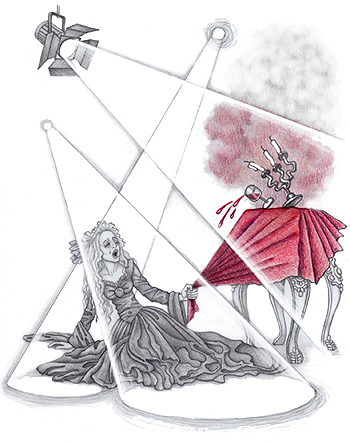

К концу последнего, третьего, акта («Травиата» иногда ставится в четырёх) Виолетта была плоха и «Простите вы навеки, о счастии мечтанья…» пела, как принято, сидя (до первого использования пенициллина оставалось ещё целых 88 лет). Допев, она в изнеможении сползла на пол, потащив за собой скатерть…

А вот этого как раз делать и не следовало: от тяжёлой плюшевой скатерти поднялся столб пыли, но какой столб! Мастерски подсвеченный художником-осветителем, он был зловещим, адово-красным, и всем стало ясно, чем вызвано у жертвы социального неравенства лёгочное заболевание. Кашель героини вызвал радостный хохот одухотворённой буфетом части публики, неуместный в такой печальный момент, но в общем спектакль окончился хорошо; жаль только, что Виолеточка наша померла. Мы подождали разгримировавшуюся и выздоровевшую примадонну и от души её поздравили-расцеловали: она на самом деле была очень хороша, да и Верди не подкачал. |

|

| Домой мы шли пешком. Был тихий и мягкий осенний вечер, но настроение после спектакля у меня было унылое. Вроде лично я ни в чём не был виноват: ни в бедности постановки, ни в отсутствии зрителей в академическом театре полуторамиллионного города, где одних студентов больше ста тысяч, но грызла меня тоска, не отпускала: ну действительно, где её брать, резину — зимнюю или уж хоть какую?! Моя-то и после наварки уже лысая совсем, а тут — ноябрь, вот-вот снег выпадет! Да и денег на неё… | |

| Февраль 2010 г | |